La pregunta que viene inmediatamente a la mente es por qué, nuevamente, América Latina (con la excepción de México), no participará en los proyectos de reindustrialización que tienen en carpeta Europa y Estados Unidos. Sin duda, se trata de una gran oportunidad que cambiará el panorama social y económico de los próximos años. Pero América Latina no formará parte de los países de destino de las cuantiosas inversiones que significará ese movimiento.

Europa y, especialmente Estados Unidos comenzaron hace ya casi 25 años, un movimiento de “migración” de sus empresas de producción a China atraídos básicamente por la diferencia de costos en la mano de obra. Esa jugada significó siempre una asimetría en el razonamiento que, varios años después, se ha tornado evidente y ha demostrado sus puntos débiles originales.

Parecía muy atractivo poder aprovechar la diferencia de precio en la mano de obra en países que le daban la bienvenida a esta iniciativa pero a la vez era mucho el riesgo que significaba. Básicamente Estados Unidos trasladó fábricas a China, les enseñó a hacer las cosas y les mostró dónde estaban los mercados. Es decir, los tres pilares fundamentales del marketing y las ventas modernas. Hoy esos tres puntos, ya alejados de los motivos económicos que les dieron vida, ya no sirven para el pequeño motor de aprovechar la mano de obra, ahora, no tan barata.

En efecto, la mano de obra ahora se ha transformado en clase media, que tiene aspiraciones de mayores ingresos y como consecuencia la ventaja de la mano de obra ha dejado paulatinamente de existir. Respecto a la manufactura, las fábricas chinas son innegablemente un eslabón difícil de sustituir en las cadenas de abastecimiento (supply chains) globales pues producen los componentes y los productos finales que luego son reclamados en los mercados. Un caso muy ilustrativo es el de Apple que depende de China para casi todos sus movimientos. Y que si no hubiera sido por la iniciativa del gobierno americano, no se hubiera planteado la necesidad de buscar nuevos territorios para la fabricación de sus productos.

Ahora para Apple como para tantas otras fábricas de empresas extranjeras en China el problema que se les plantea es sumamente complejo. Encontrar nuevas fuentes de suministro con la calidad que han conseguido en China luego de 25 años de aprendizaje no parece una tarea sencilla. Es decirles: “comiencen todo de nuevo”. No será fácil por el aprendizaje, por la mejora de los procesos, por el tiempo que llevará, por la cantidad de personas que se deben incorporar a los procesos productivos y por la cantidad de recursos económicos que significarán.

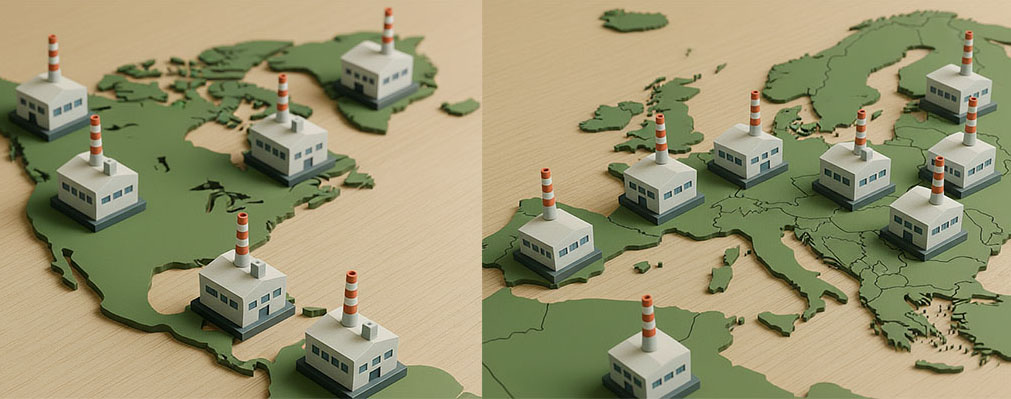

En uno de sus últimos informes publicados por la consultora CapGemini denominado “The resurgence of manufacturing: Reindustrialization strategies in Europe and the US – 2025” en el capítulo dos de ese informe que se llama: “Despite the cost, Reindustrialization is the focus” (algo así como: “Más allá del costo, el foco está en la reindustrialización”, presenta una serie de datos que son abrumadores. Entre las causas de la ausencia de América Latina como destino de las inversiones dice:

Mapa comparativo de regiones (LatAm vs Asia vs Europa/EE.UU.)

Región: Latinoamérica

Pros:

- Mano de obra relativamente competitiva

- Recursos naturales abundantes

- Cercanía a EE.UU. (México con T-MEC)

- Potencial de nearshoring

Contras:

- Productividad desigual

- Infraestructura logística limitada

- Menor escala industrial global

- Incentivos poco estables / volatilidad política

Región: Asia (India, Vietnam, Camboya)

Pros:

- Mano de obra barata y abundante

- Clusters industriales consolidados (textiles, electrónicos, autopartes)

- Grandes mercados internos (India, ASEAN)

- Incentivos fiscales agresivos

Contras:

- Riesgo de concentración (dependencia de pocos países)

- Crecientes costos laborales en algunas zonas

- Tensiones geopolíticas (China vs Occidente)

- Condiciones laborales bajo escrutinio

Región: Europa / EE.UU.

Pros:

- Cercanía a mercados de consumo desarrollados

- Ecosistemas industriales maduros (automotriz, semiconductores)

- Subsidios y fondos públicos masivos (CHIPS Act, IRA, EU Chips Act)

- Estabilidad regulatoria

Contras:

- Mano de obra más cara

- Costos energéticos elevados

- Mayor presión ambiental/regulatoria

- Capex inicial más alto

Podemos concentrarnos en las causas que tiene América Latina que son casi siempre las mismas. Es decir, el estancamiento a medida que pasan los años prácticamente no ha cambiado y ahora se puede decir que el costo de no poner el foco en los temas de futuro será muy caro. Más aún en la época que la Inteligencia Artificial en sus diversas formas se extiende a una velocidad desconocida. Pensemos que el primer seminario del IEEC (www.ieec.edu.ar) sobre este tema fue a principios de 2024.

En ese momento presentamos la conferencia que había dado el fundador de Nvidia, el Sr. Jensen Huang, sobre el nuevo procesador que estaban a punto de incorporar al mercado. Algo que se había iniciado en 2006, luego 2012 y finalmente 2022 cuando comienza la Inteligencia Artificial con ChatGPT (Open AI). Aún no han pasado 20 años!. Y en 2023 ya tenemos software que escribe software. Esto, que parecía tan difícil de comprender entonces, ahora parece natural. Ya es totalmente diferente escribir software, macros, programas completos para cualquier tipo de tarea. Y esto recién comienza. “Blackwell es el nombre del superchip que es el más reciente con una capacidad y velocidad de cálculo nunca vista antes. Hoy todo eso, apenas dos años después, comienza a ser historia.

Concentrándonos solamente en Amèrica Latina y quizás en Argentina observamos lo siguiente:

Pros:

- Mano de obra relativamente competitiva

- Recursos naturales abundantes

- Cercanía a EE.UU. (México con T-MEC)

- Potencial de nearshoring

Contras:

- Productividad desigual

- Infraestructura logística limitada

- Menor escala industrial global

- Incentivos poco estables / volatilidad política

Entre las cosas a favor básicamente destacan los recursos naturales. Abundantes. Esto es bastante único entre el resto de los candidatos. Prácticamente no se citan otros lugares con esta capacidad. Y tenemos potencial de Nearshoring.

Pero entre las contras, muchas no difieren de las que se encontrarán en otros lugares. Todas van a requerir inversión. Productividad desigual, poca infraestructura logística, menor escala industrial global.

Lo que nos cambia el panorama para decidir invertir aquí son los incentivos y la política muy volátiles. Esto trae consecuencias en la formación de la gente, en la capacidad de poner el foco en la educación en serio ajustándonos a estándares internacionales, en la calidad de la mano de obra, en la capacidad de aprender y en la preparación con que salen de las escuelas secundarias y en la formación universitaria y la poca capacidad de sumarnos a la formación moderna especializada o a mini cápsulas de conocimiento de aplicación rápida. Y quizás ser el destino de alguna de las inversiones como las que hacen en Canadá o Tel-Aviv para investigación.

¿Quién duda que el futuro será del conocimiento?. Como consecuencia aparece la poca capacidad de analizar lo que pasa y proponernos trabajar en solucionar la escasa infraestructura de todo tipo que tenemos.

Pero lo principal no pasa por el dinero o las inversiones. Pasa por acertar el diagnóstico del futuro y poner las manos a la obra. ¿Es tarde ahora? Siempre será más temprano que mañana. Y más aún si nos ponemos a aprender y trabajar al ritmo de otras naciones que nos llevan la iniciativa.

Estas son las conclusiones finales que propone el informe: “La reindustrialización no ocurre de manera uniforme en todo el mundo: cada región ofrece ventajas y limitaciones distintas. Latinoamérica, a pesar de su potencial, sigue siendo vista como un destino secundario por las empresas globales. Sus principales fortalezas son la mano de obra competitiva, los abundantes recursos naturales y la cercanía a Estados Unidos a través del T-MEC (en el caso de México). Sin embargo, sufre debilidades estructurales como productividad desigual, limitaciones logísticas y una alta volatilidad política que desincentiva las inversiones de largo plazo”.

Referencias: CapGemini: Conversations for Tomorrow